1954

Guerre froide, guerres d’indépendance, nouveaux États, déploiement des institutions internationales…, l’activité diplomatique s’intensifie. Hubert Beuve-Méry, directeur du quotidien Le Monde, décide de créer un mensuel entièrement consacré aux questions de politique étrangère. François Honti, journaliste et ancien consul de Hongrie à Genève, en sera le rédacteur en chef.

Sous-titré « Journal des cercles diplomatiques et des grandes organisations internationales », ce modeste supplément de huit pages n’a pas grand-chose à voir avec la publication d’aujourd’hui.

Dans le premier numéro, un texte annonce le programme : « doter les membres des services diplomatiques et consulaires de tous les pays et le personnel des principales organisations internationales, ainsi que leurs familles, d’un organe consacré aux événements et aux problèmes qui les intéressent tout particulièrement ».

À côté de longues analyses à la tonalité très officielle, on trouve donc les annonces des mouvements et nominations au sein du corps diplomatique. Ou des textes sur la saison des défilés de mode, comme cet article du premier numéro baptisé « Robes à danser, robes du soir ».

On peut y lire :

« Le défilé des robes à danser et des grandes robes du soir est le final de la collection, son apothéose : elles font triompher non seulement le talent du couturier mais le grand art des fabricants de tissus, l’habileté des brodeuses, la patience des cousettes. Fête des yeux, elles allient les coloris les plus extraordinaires aux formes les plus spectaculaires. »

On y trouve également le récit des noces royales entre le souverain Hussein de Jordanie et la princesse Dina Abdul Hamid, en 1955 :

Juin 1955

Juin 1955

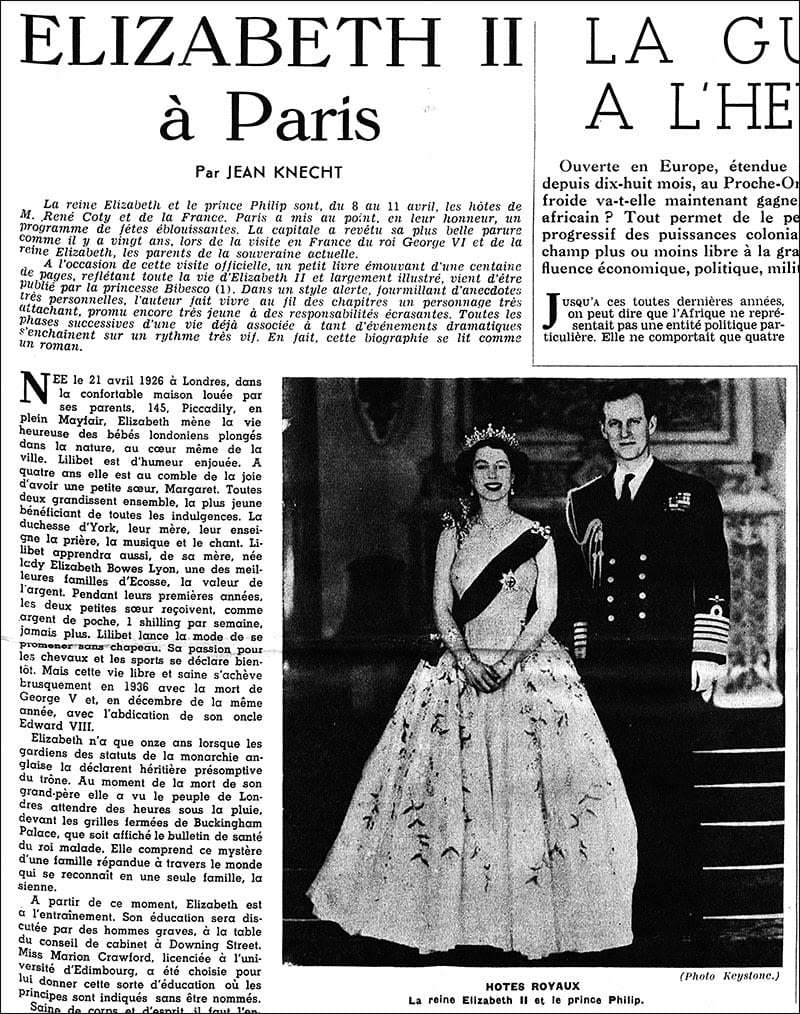

Ou celui de la fastueuse visite à Paris de la reine Elizabeth et du prince Philip, en avril 1957 :

Avril 1957

Avril 1957

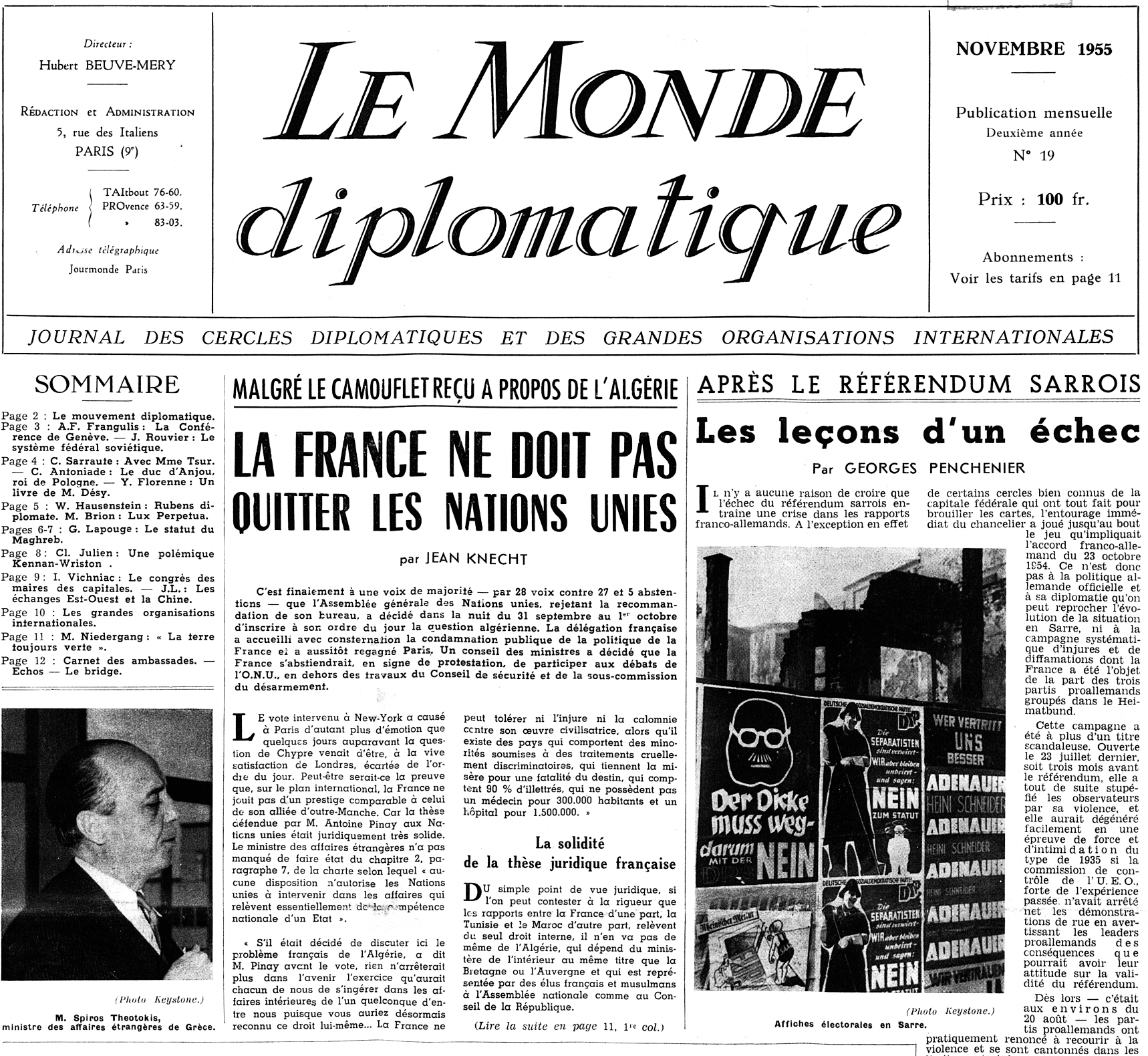

Au cours de sa première décennie, le mensuel qui promettait de « fournir des informations sûres et abondantes » publiait presque exclusivement des textes signés par des journalistes du Monde, des diplomates, des hauts fonctionnaires. À l’image du quotidien vespéral, Le Monde diplomatique accordait une confiance totale aux institutions de Bretton Woods. Et son propos très convenu lui valait parfois le surnom de « voix du Quai d’Orsay ».

« La France ne doit pas quitter les Nations unies », novembre 1955

« La France ne doit pas quitter les Nations unies », novembre 1955

Le fond de l’air est rouge

Alors que les relations entre les deux blocs semblent se stabiliser au milieu des années 1950, l’histoire s’accélère dans le reste du monde : guerre d’Indochine, guerre d’Algérie, indépendance du Maroc et de la Tunisie. En Égypte, Nasser nationalise le canal de Suez en 1956 ; l'échec de l'expédition militaire franco-anglo-israélienne pour l’en empêcher symbolise un changement d’époque. En Chine, la révolution communiste de 1949 a fait basculer le pays le plus peuplé de la Terre. À Cuba, de jeunes guérilleros combattent la dictature soutenue par Washington.

En 1955, vingt-neuf pays d’Afrique et d’Asie, dont l’Inde et la Chine, se réunissent à Bandung. Ils dénoncent le colonialisme et l’impérialisme, proclament leur « non-alignement » sur les deux protagonistes de la guerre froide et affirment leur volonté d’un développement autonome : ce qu’on appellera le « tiers-monde » s'éveille.

En Occident aussi la contestation gagne, les sociétés se transforment, les lignes bougent. L’Allemagne se réarme, l’Europe crée son marché commun, les États-Unis tanguent sous la poussée du mouvement pour les droits civiques.

Le Monde diplomatique naît dans cette effervescence et accompagnera celle des années 1960.

1973

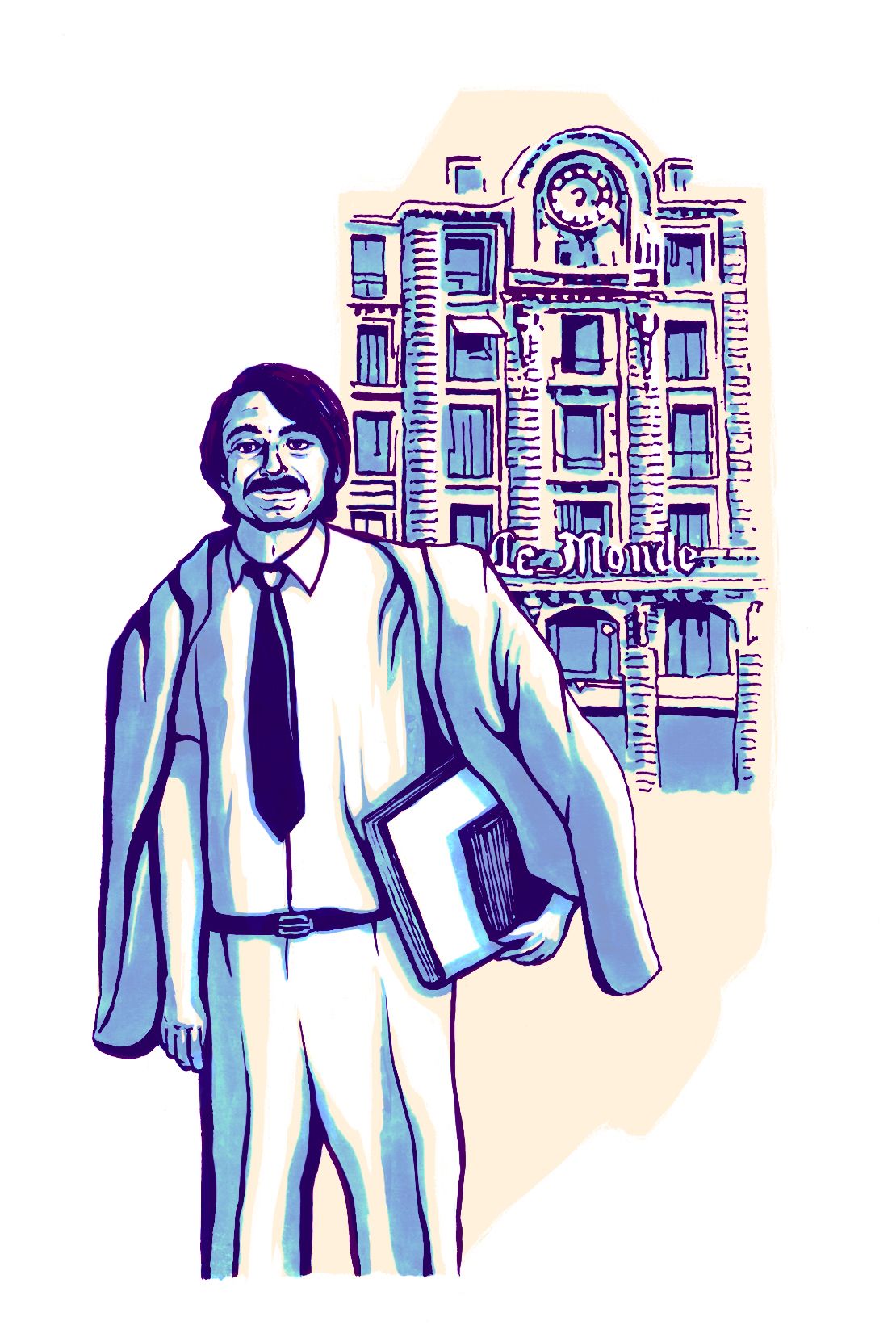

Le tournant Claude Julien

En 1969, Hubert Beuve-Méry part à la retraite. Jacques Fauvet lui succède à la direction du Monde et Claude Julien devient chef du prestigieux service étranger. En 1973, ce journaliste et intellectuel chrétien, critique des États-Unis et du libéralisme économique, prend la tête du Monde diplomatique.

Jeune homme, Claude Julien s’est engagé dans la Résistance dans le Tarn. Après la seconde guerre mondiale, il étudie le journalisme aux États-Unis, puis séjourne au Maroc où il soutient le mouvement d’indépendance et se fait expulser par les autorités coloniales. Entré au service étranger du Monde en 1951, il couvre l’Amérique pendant la décennie de luttes pour les droits civiques, se rend à Cuba lors de la révolution, publie des ouvrages incisifs comme L’Empire américain (1968).

Il prend la barre du « Diplo » l’année du choc pétrolier, de la guerre au Proche-Orient, du coup d’État au Chili – il la transmettra peu après la chute du mur de Berlin (1989). En quelques mois, il transfigure le journal avec la complicité de la journaliste Micheline Paunet et le renfort de deux intellectuels, Ignacio Ramonet puis Bernard Cassen.

La petite équipe change la maquette, modernise le graphisme, augmente la pagination, élargit les thématiques à la culture, à l’environnement, aux technologies et à la communication. De nouvelles rubriques apparaissent : « Caméras politiques », « Politique et littérature », etc.

Série « Caméras politiques »

Série « Caméras politiques »

Et Julien imprime la ligne que le journal suit toujours aujourd’hui : non alignée.

Affiche du numéro de mai 1985 et de son dossier spécial : « Une bête à abattre : le “tiers-mondisme” »

Affiche du numéro de mai 1985 et de son dossier spécial : « Une bête à abattre : le “tiers-mondisme” »

Contrairement à nombre de médias, le « Diplo » ne traite pas des pays du tiers-monde en tant que simples acteurs sur l’échiquier géopolitique, mais les couvre comme des sociétés à part entière, avec leur jeu politique intérieur, leur culture, leurs mouvements sociaux et intellectuels.

Affiche du numéro de novembre 1983

Affiche du numéro de novembre 1983

Pour accompagner ces changements, la palette des auteurs se diversifie. Les colonnes s’ouvrent à des historiens, des philosophes, des économistes, des sociologues, des grands reporters, des artistes, des militants, des écrivains…

Dislocation des régimes d’extrême droite en Europe (Portugal, Grèce, Espagne), indépendance du Mozambique et de l’Angola (1975), coup d’État en Argentine (1976)…, au rythme des avancées et des ressacs, le mensuel s’écarte de la posture de neutralité du quotidien fondé par Beuve-Méry, affirme sa ligne « tiers-mondiste », prend le parti de la périphérie contre le centre, des dominés contre les dominants.

En 1982, un épisode peu connu déchaîne les passions rue des Italiens, siège du Monde. Claude Julien, élu deux ans plus tôt pour succéder à Jacques Fauvet à la tête du quotidien, est démis avant même sa prise de fonctions à l’issue d’une intrigue interne aux motivations très politiques. Au moment où la gauche au pouvoir en France n’avait pas encore renoncé à changer l’ordre économique, un autre Monde aurait pesé lourd dans la balance idéologique… Julien retourne au Monde diplomatique, avec les coudées franches et le titre officiel de directeur du mensuel comme gage d’indépendance éditoriale.

Affiche du numéro de septembre 1984 avec un éditorial intitulé « La foire aux libertés », par Claude Julien

Affiche du numéro de septembre 1984 avec un éditorial intitulé « La foire aux libertés », par Claude Julien

Au cours des années 1980, ses éditoriaux contre les trahisons de la gauche française et ses analyses internationales détonnent, tout comme la rigueur de Micheline Paunet, qui assure de fait la rédaction en chef avec une exigence dont se souviennent encore nombre de contributeurs confrontés à son verdict fatal :

« Ça, c’est pas du Diplo ».

Micheline Paunet

Micheline Paunet

Le passage secret des images

À la maquette et à l’iconographie, Solange Brand construit une identité graphique singulière et trace les linéaments d’une correspondance souterraine entre textes et images. Alice Barzilay, puis Maria Ierardi lui succèderont.

Les œuvres de plasticiens et photographes d’avant-garde répondent ainsi aux articles d’intellectuels dans un dialogue singulier qui, s’il laisse certains lecteurs pantois, distingue Le Monde diplomatique.

Maria Ierardi

Maria Ierardi

Présents dans pratiquement chaque numéro, les tracés à double-fond de Selçuk ouvrent une troisième dimension poétique aux articles et semblent s’exclamer :

« Ceci n’est pas un dessin de presse ! »

Selçuk Demirel

Selçuk Demirel

Manière de voir

En 1987, l’équipe, désormais renforcée par Alain Gresh, Christian de Brie puis Jacques Decornoy, publie le premier numéro de Manière de voir : il s’agit d’un trimestriel puis bimestriel qui reprend sous forme thématique des articles du mensuel et les enrichit d’inédits, d’éléments bibliographiques, de cartes et de graphiques.

La seconde livraison de Manière de Voir s’intitule « Le libéralisme contre les libertés ».

Le devoir d’irrespect

Le Monde diplomatique, qui avait accompagné l’émergence politique du tiers-monde et la contestation en Occident, se trouve confronté dans les années 1980 à un retournement idéologique brutal. Avec Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Helmut Kohl, la contre-révolution néolibérale s’accentue tandis que refluent les grandes espérances révolutionnaires et que le bloc de l’Est se délite.

Initialement diffusé à 5 000 exemplaires, Le Monde diplomatique en vend désormais 150 000 chaque mois.

« Réalisé par une très petite équipe qui s’appuie sur des centaines de collaborateurs dispersés dans le monde, Le Monde diplomatique est et veut rester un journal modeste », avait expliqué Claude Julien en 1984.

Paru en 1979, son recueil de textes publiés dans le mensuel, avait pour titre Le Devoir d’irrespect. Un programme que les équipes successives s’efforcent de faire vivre.

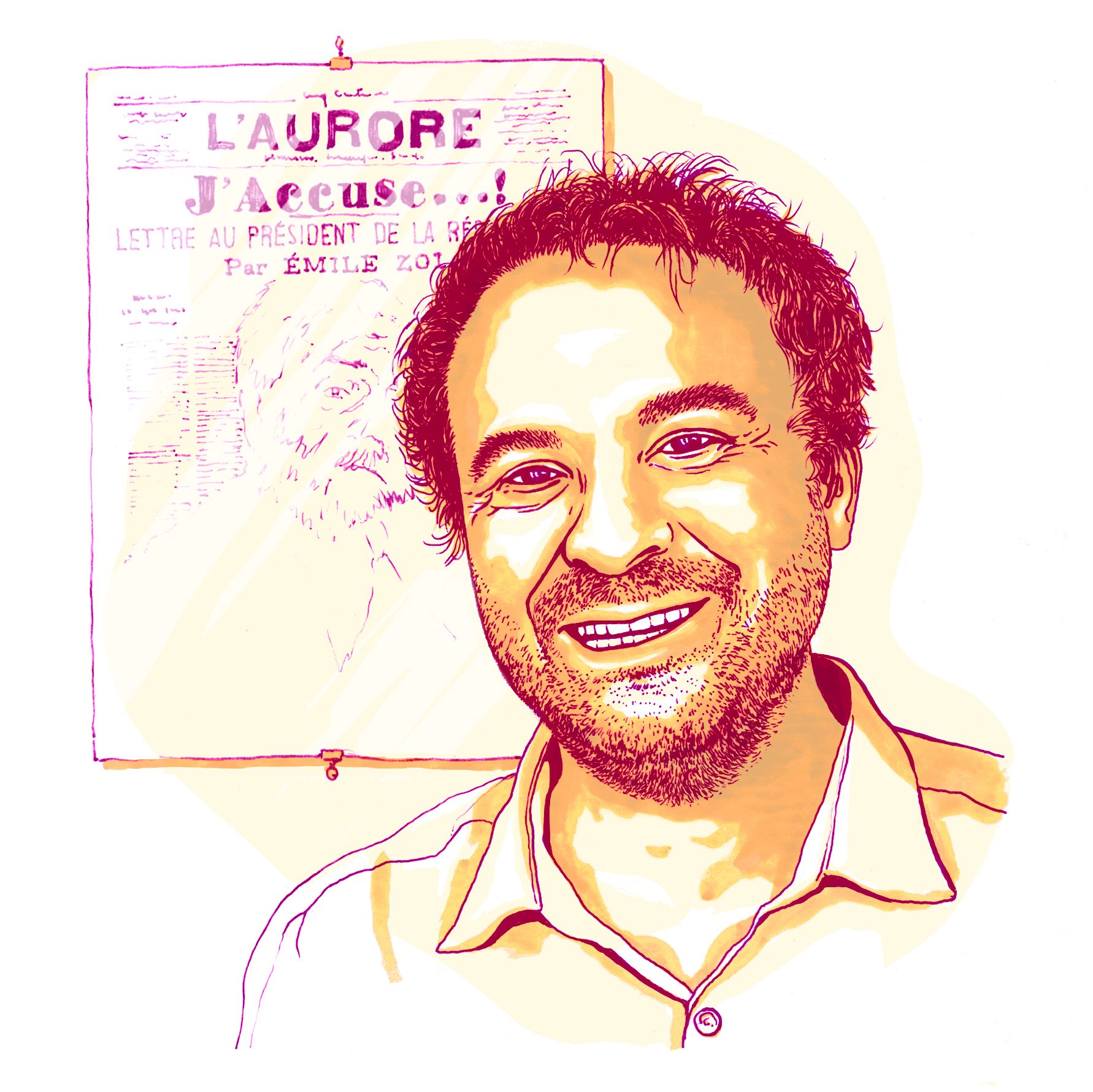

Alain Gresh, rédacteur en chef de 1995 à 2005, puis directeur adjoint de 2008 à 2014.

Alain Gresh, rédacteur en chef de 1995 à 2005, puis directeur adjoint de 2008 à 2014.

1990

Imprégné d’une double culture scientifique et littéraire, spécialiste des théories de la communication, le nouveau directeur Ignacio Ramonet prend ses fonctions en décembre 1990 à la veille de la fin de l’Union soviétique, de la thérapie de choc infligée par les États-Unis à sa population, de la guerre du Golfe, de l’explosion des technologies de l’information et des médias audiovisuels.

Alors que la presse dominante communie dans le culte de la « mondialisation heureuse », salue l’avènement d’un siècle américain et de l’Europe de Maastricht, le « Diplo » poursuit son odyssée à contre-courant.

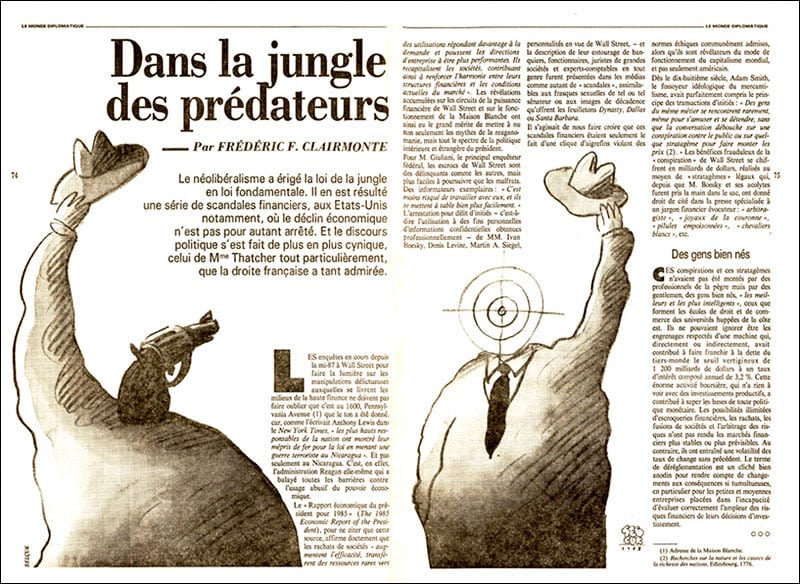

« Dans la jungle des prédateurs », par Frédéric F. Clairmonte, novembre 1987

« Dans la jungle des prédateurs », par Frédéric F. Clairmonte, novembre 1987

Sa voix résonne d’autant plus nettement que le chœur contestataire se dépeuple, entre socialistes recentrés et communistes désorientés. Dans un espace médiatique de plus en plus soumis au monde de l’argent, le mensuel se singularise davantage et sa diffusion croît sensiblement. L’émission « Là-bas si j’y suis », animée par Daniel Mermet sur France Inter, contribue chaque mois à faire connaître les combats du journal à un large public.

L’équipe, étoffée par l’arrivée de Serge Halimi, documente les ravages du libre-échange, analyse la crise environnementale, dénonce l’hypocrisie de l’humanitarisme militaire et décrit la géopolitique du chaos résultant des ingérences occidentales.

En France, la glaciation idéologique balladurienne a pétrifié le débat public au point que le mot de « capitalisme » a pratiquement disparu des médias.

Le Monde diplomatique s’emploie à armer un renouveau critique. D’un côté, il étrille la « pensée unique », le « journalisme de révérence » et documente la « tyrannie de la communication ». De l’autre, il explore de nouvelles pistes de résistance, notamment en Amérique latine.

« La grande révolte française contre l’Europe libérale » de novembre-décembre 1995 change la donne idéologique dans l’Hexagone. La secousse scinde la gauche, les syndicats et les intellectuels. Le Monde diplomatique accueille dans ses colonnes les acteurs d’une nouvelle critique radicale, animée notamment par le sociologue Pierre Bourdieu, et devient lui-même plus actif sur la scène militante.

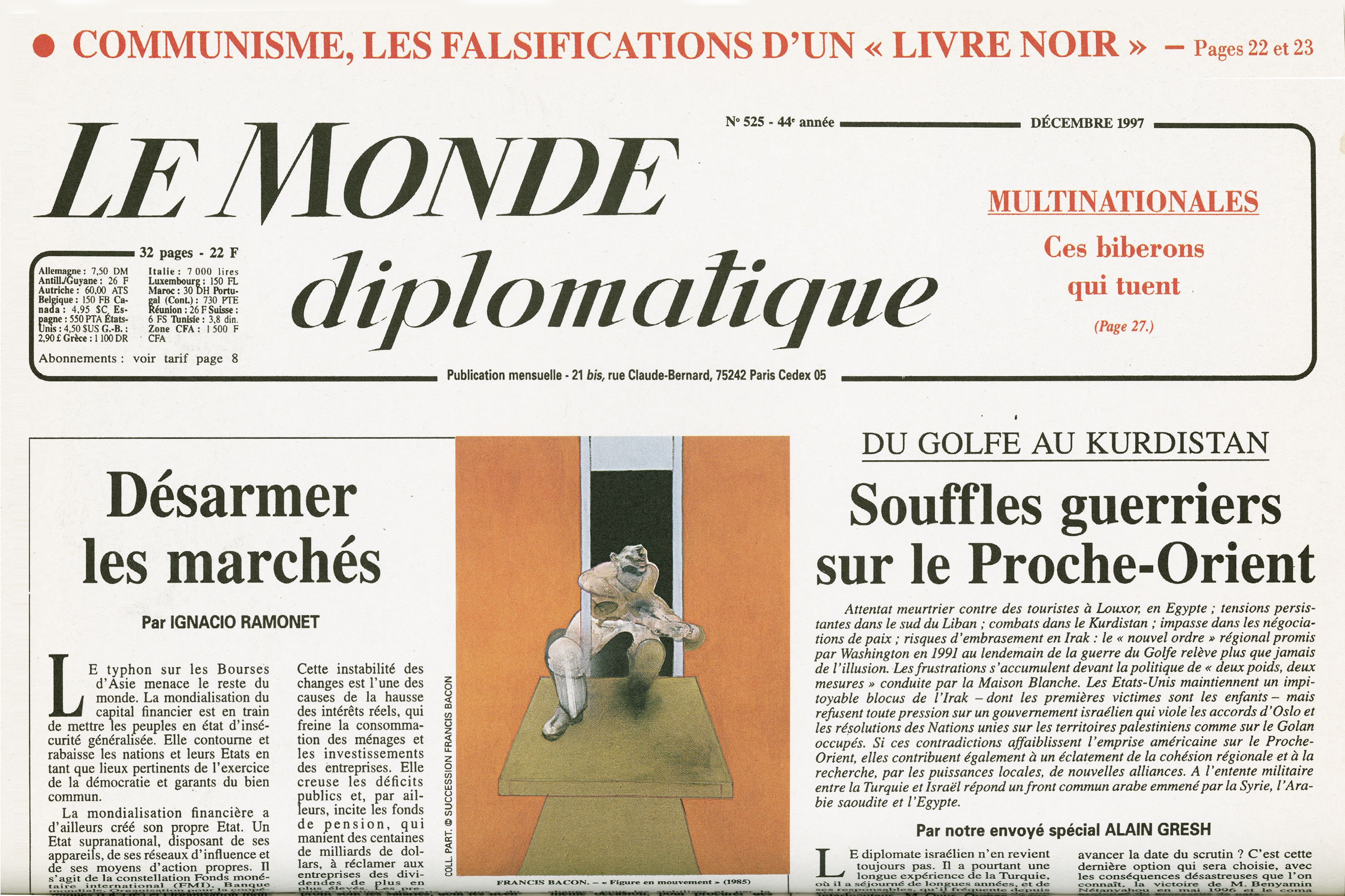

En décembre 1997, l’éditorial « Désarmer les marchés » s’achève sur une proposition : « Pourquoi ne pas créer, à l’échelle planétaire, l’organisation non gouvernementale Action pour une taxe Tobin d’aide aux citoyens (Attac) ? », suggère Ignacio Ramonet.

« Désarmer les marchés », par Ignacio Ramonet, éditorial de décembre 1997

« Désarmer les marchés », par Ignacio Ramonet, éditorial de décembre 1997

Des centaines de courriers affluent aussitôt au siège du journal, qui, avec divers acteurs du mouvement social, lance l’association. De Seattle au Larzac en passant par Porto Alegre, de forums sociaux mondiaux en contre-sommets, l’altermondialisme conteste les institutions du libre-échange et occupe les pages du « Diplo ».

Entre-temps, le journal a profondément bouleversé sa structure actionnariale. Grâce à un don d’un million de dollars de Gunter Holzmann, ancien résistant allemand au nazisme, l’équipe du journal rachète 24 % du capital au Monde en 1996 tandis que les lecteurs, regroupés au sein de l’association des Amis du Monde diplomatique, en acquièrent 25 % par souscription.

Entité juridiquement distincte du Monde, disposant désormais avec ses lecteurs d’une minorité de blocage, Le Monde diplomatique jouit d’une indépendance d’autant plus solide que le directeur du journal, qui préside aussi le directoire, doit être élu par l’ensemble des membres de l’équipe. Cette autonomie exigeante se manifestera notamment quand le « Diplo » critiquera le projet d’entrée en Bourse du Monde porté en 2000 par son trio dirigeant, Jean-Marie Colombani, Edwy Plenel et Alain Minc.

S’il refuse la « modernité financière » qui enfièvre alors la presse, Le Monde diplomatique s’aventure en pionnier sur la Toile dès février 1996. Premier site de presse français, il contribue, sous la houlette de Philippe Rivière et via le logiciel libre SPIP, à la création d’un écosystème de publications alternatives qui tiendra le haut du pavé numérique au début des années 2000. Mona Chollet participe à l’animation du site avant d’intégrer la rédaction.

Mona Chollet

Mona Chollet

Le développement dans les colonnes du mensuel d’une cartographie à la fois radicale, rigoureuse et esthétique sous l’impulsion de Philippe Rekacewicz et Cécile Marin, renouvelle les manières de voir l’ordre et les désordres du monde, et conduira au cours des décennies 2000 et 2010 à la réalisation de nombreux atlas.

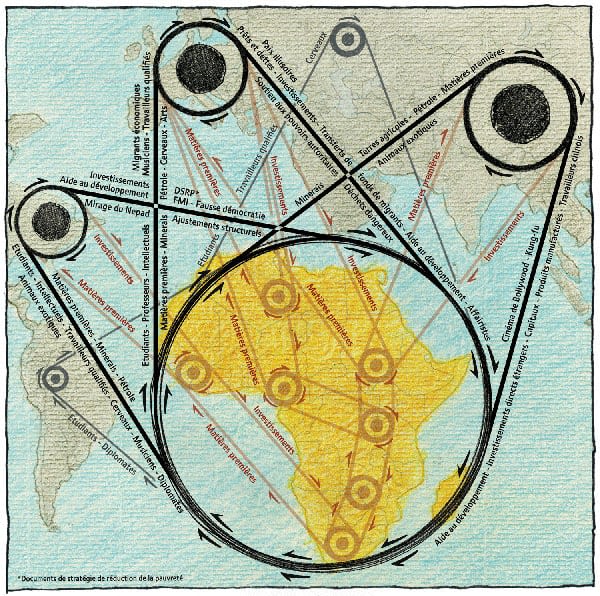

« Le pillage de l'Afrique », par Philippe Rekacewicz, dans l'Atlas « Un monde à l'envers » (2009)

« Le pillage de l'Afrique », par Philippe Rekacewicz, dans l'Atlas « Un monde à l'envers » (2009)

Un réseau d’éditions internationales unique en son genre se développe. Jusque-là limité aux langues portugaise, grecque, espagnole et arabe, il s’étend à plusieurs dizaines de pays, faisant du Monde diplomatique le journal français le plus traduit dans le monde.

Réponses diplomatiques, court-métrage de Pierre Carles, 2014

Entre 1995 et 2002, la rédaction intègre successivement Dominique Vidal (Proche-Orient), Maurice Lemoine, (Amérique latine), Anne-Cécile Robert (Afrique) et Martine Bulard (Asie).

La guerre de l’Otan au Kosovo en 1999, les attentats du 11 septembre 2001 et les guerres occidentales en Afghanistan puis en Irak, la seconde Intifada, la vague rouge en Amérique latine emmenée par Hugo Chávez et Evo Morales, la montée en puissance de la Chine, la marche forcée à l’intégration et à l’élargissement européen donnent à cette équipe l’occasion de nouveaux combats éditoriaux.

Si la bataille contre le traité de Constitution européenne au printemps 2005 triomphe, l’échec de la longue grève contre la réforme des retraites au printemps 2003 et la focalisation du débat public sur des thèmes comme le voile islamique découragent et clivent le monde militant. Les ventes du mensuel, qui avaient atteint des sommets en même temps que la vague altermondialiste, se tassent.

2008

En 2008, quand Serge Halimi entame son mandat de directeur, la plus formidable crise financière mondiale de l’histoire contemporaine éclate.

Spécialiste des États-Unis où il a enseigné l’économie politique, auteur d'ouvrages sur les médias et le « grand bond en arrière » néolibéral, il doit d’abord trancher une question vitale pour l’entreprise : saisis d’ébriété numérique, la plupart des journaux ont choisi de mettre gratuitement en ligne leurs articles dans l’espoir que la publicité deviendra leur poule aux œufs d’or ; Le Monde diplomatique sera l’un des premiers à réserver ses contenus éditoriaux à ses abonnés, certains textes restants néanmoins accessibles à tous.

Face à l’essor concomitant des réseaux sociaux et des chaînes d’information en continu, le « Diplo » refuse la dictature de l’instantané et poste sur Twitter des incitations à se replonger dans ses archives désormais entièrement numérisées.

Paradoxalement, l’ère de la surabondance d’information en temps réel accroît la confusion. Le Monde diplomatique propose de « s’arrêter et réfléchir » sur des sujets qui appellent une mise en perspective.

La période n’en manque pas. Entre 2008 et 2015, l’effondrement de la finance, le sauvetage des banques et l’austérité que les gouvernements imposent ensuite aux populations européennes et, en particulier, à la Grèce, font l’objet d’analyses au scalpel signées notamment par l’économiste Frédéric Lordon. Le journal envoie de jeunes reporters documenter à travers le monde le « mouvement des places », les révoltes populaires contre la prédation financière, le bourgeonnement des contestations féministes et LGBT. Simultanément, sous l’impulsion d’Alain Gresh, les espoirs, les victoires puis les revers des révoltes arabes sont réinscrites dans le temps long de l’histoire et des rapports de forces géopolitiques.

Affiche de janvier 2013

Affiche de janvier 2013

En mars 2010, alors que le président Barack Obama hypnotise le monde occidental, Le Monde diplomatique invite Noam Chomsky à Paris : dans une salle de La Mutualité comble, le linguiste et critique américain analyse la politique impériale des États-Unis. Son propos trouvera l’année suivante une illustration frappante avec la destruction de l’État libyen par les puissances euro-atlantiques. Et, en 2013, avec les révélations d’Edward Snowden sur l’espionnage planétaire opéré en toute illégalité par des agences de renseignement américaines.

Anne-Cécile Robert, chargée des éditions internationales, directrice adjointe depuis 2023

Anne-Cécile Robert, chargée des éditions internationales, directrice adjointe depuis 2023

Écarter « la stratégie de l’émotion » qui tient lieu de compas éditorial aux grands médias s’avère encore plus crucial, et plus délicat, à la suite des attentats islamistes de 2015-2016, en particulier de celui qui décime l’équipe de Charlie Hebdo.

Face au flot d’images sanglantes et à l’atmosphère antimusulmane qu’installe en Europe la montée en puissance de l’Organisation de l’État islamique, la rédaction défend inlassablement la liberté d’expression, y compris le droit au blasphème, celle de manifester, et propose une analyse de plus en plus transversale de l’actualité internationale. Le temps des flux de données, de capitaux, de marchandises et de réfugiés, les phénomènes globaux comme le réchauffement climatique décloisonnent une rédaction traditionnellement organisée par secteurs et aires géographiques.

En 2014, la campagne menée par le mensuel contre l’accord de libre-échange transatlantique mobilise ainsi toute l’équipe.

Le Monde diplomatique stoppe alors l’érosion de sa diffusion, qui progresse à nouveau. Les années précédentes, les lecteurs avaient contribué à l’équilibre financier de l’entreprise en répondant avec enthousiasme à ses campagnes d’appel aux dons. Une fois les comptes rétablis, celles-ci s’interrompent.

Du bureau originel au sein des locaux du Monde au bâtiment d’un marchand de bestiaux que le « Diplo » achète et rénove en 2000, l’effectif s’est étoffé pour atteindre une trentaine de salariés ainsi que plusieurs dizaines de journalistes pigistes et de collaborateurs universitaires.

Au cours des années 2010, la direction et les syndicats élaborent une grille de salaires et signent de nombreux accords sociaux : la gestion autrefois « familiale » d’une équipe aux caractères souvent bien trempés s’institutionnalise.

Le vote en faveur du Brexit et l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche viennent confirmer deux axes éditoriaux qui caractérisent Le Monde diplomatique depuis des décennies.

D’abord, l’analyse de l’arrogance des classes cultivées urbaines occidentales qui, vivant désormais en vase clos, suscitent un rejet politique puissant. La réaction de la bourgeoisie française au mouvement des « gilets jaunes » en 2018 en fournira une illustration supplémentaire.

Ensuite, la reprise en main disciplinaire de l’espace public au prétexte de lutter contre les « fake news ». Car de la prétendue complicité de MM. Trump et Poutine à l’épidémie de Covid-19 en passant par la guerre d’Ukraine, les élites libérales n’ont cessé elles non plus de relayer des informations fausses et de censurer des informations vraies afin de ciseler le débat à leur convenance.

Fake news et faux clivages

Au début des années 2020, la bataille éditoriale contre le réarmement militaire et moral d’un Occident « libéral » opposé aux régimes « autoritaires » se poursuit. Presque seule dans un paysage médiatique français belliciste à analyser de manière critique à la fois l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les provocations occidentales qui l’ont précédée, la rédaction du Monde diplomatique interroge également la cohérence du « Sud global » qui conteste l’hégémonie du Nord. En définitive, sept décennies après la conférence de Bandung, les mêmes questions se posent dans une configuration mondiale bouleversée : les peuples feront-ils irruption au banquet somptueux des puissants, et comment y parviendront-ils ?

70 ans après

Le 30 septembre dernier, l’équipe, les collaborateurs et l’association des lecteurs se réunissaient à la Cité universitaire à Paris pour fêter les 70 ans du journal et la parution de son dernier hors-série consacré à l’histoire.

À cette occasion, Benoît Bréville, élu directeur en 2022, insistait sur l’anomalie que représente l’existence même d’un journal comme Le Monde diplomatique :

« On reproche parfois au journal sa tonalité critique. Mais depuis vingt ans le “Diplo” a souvent été force de proposition : la taxe sur les transactions financières, le salaire maximum, le revenu universel, le projet pour une presse libre.

Nous avons analysé différentes stratégies, pour tenir tête à la Commission européenne, affronter la crise de l’euro ou celle de la dette, pour désamorcer la Bourse et désarmer la finance… Le gouvernement disposé à les mettre en œuvre se fait attendre.

Le Monde diplomatique sert de boussole car, dans un contexte de brouillage du clivage droite gauche et d’éparpillement des forces progressistes, il s’évertue à garder le cap.

Il n’abandonne pas ses principes, ses valeurs, ses combats sitôt que ceux-ci sont récupérés et dénaturés par d’autres.

Nous continuons à critiquer l’Otan et l’hégémonie atlantiste même si Viktor Orbán ou Donald Trump se sont placés sur ce créneau. Nous continuons à dénoncer les diktats austéritaires et libre-échangiste de l’Union européenne, même si Marine Le Pen ou Matteo Salvini adoptent à leur tour ce langage. Tout comme nous continuons de défendre la liberté d’expression et de dénoncer toute forme de censure, même si le combat est désormais investi par l’extrême droite.

Plutôt que de délaisser nos principes, nous nous employons à montrer l’hypocrisie et la duplicité des nouveaux convertis.

Quand chaque média cherche l’approbation des réseaux sociaux et évite de déplaire à sa communauté en la caressant dans le sens du poil, le “Diplo” n’hésite pas à agacer voire à mécontenter. Quel serait au fond l’intérêt d’un journal qui ne ferait que conforter ses lecteurs dans leurs certitudes ?

Aujourd’hui, notre publication fait presque figure d’extraterrestre : la plupart des salles de rédaction se dépeuplent, des robots, des algorithmes et logiciels remplacent les humains ; notre équipe, elle, continue à s’étoffer et le journal reste produit artisanalement, “à l’ancienne”, avec une double correction, un photograveur, une iconographe…

Tandis que la concentration et les pressions sur les médias s’accroissent, que les journaux passent de milliardaire de droite en milliardaire d’extrême droite, le “Diplo” cultive farouchement son indépendance, avec une structure actionnariale inchangée depuis 1996.

Quand la tendance impose d’aller au plus court, au plus simple, il publie des articles longs, parfois ardus, sur le Bangladesh ou sur l’inconscient freudien.

Il faut croire que, face au brouhaha, de nombreux lecteurs désirent, avec nous, s’arrêter et réfléchir.

Nous l’observons au cours des nombreux débats auxquels l’équipe participe, souvent avec l’aide des Amis du Diplo, sous la forme de remerciements, d’interpellations parfois exigeantes mais toujours enthousiastes, souvent joyeuses.

Lors de ces rencontres, l’équipe mesure le rapport si particulier qu’entretiennent le journal et son lectorat : un peuple de personnes vigilantes et attentives, attachées et engagées. Elles racontent parfois, à leur tour, leur découverte du journal.

Pour certains, c’était lors de la première guerre du Golfe ou au moment de la guerre du Kosovo, le soulagement de tomber sur un titre qui ne relayait pas la propagande occidentale.

Pour d’autres, c’était à l’occasion, d’une mobilisation sociale.

Aujourd’hui, c’est dans le contexte des massacres à Gaza.

C’était la lecture d’un article d’Henry Laurens sur la fin de l’Empire ottoman ; d’un poème de Mahmoud Darwich ; d’une lettre de John Berger au sous-commandant Marcos ; ou d’une nouvelle de Margaret Atwood.

L’un était lycéen, l’autre étudiante.

Certains débarquaient à Paris après avoir fui l’Iran ou le Chili.

Une tante abonnée de longue date ou un prof d’histoire-géographie leur avait conseillé la lecture du “Diplo”.

Tant que ce journal saura tisser ainsi des histoires avec ses lecteurs, ses collaborateurs, son avenir sera entre de bonnes mains. »

Illustrations : Victor Trosset. www.victortr.com